News Frühjahr 2025

Hier geht es zur kompletten Ausgabe News Frühjahr 2024

Orale Restriktionen sind seit einiger Zeit in aller Munde. Gerade dieser Sensibilität junger Familien, die sicher auch Social Media geschuldet ist, gilt es durch eine genaue Anamnese zu begegnen. Denn viele Symptome eines zu kurzen Zungenbandes, v.a. wenn sie isoliert auftreten, können auch auf etwa anderes hinweisen.

Liegt der Verdacht auf eine orale Restriktion vor, sollte uns im Besonderen folgendes interessieren:

Anamnese der Schwangerschaft

Frühgeburtlichkeit, Lage, Komplikationen, Erkrankungen in der Schwangerschaft, zum Beispiel: Gestationsdiabetes

Geburtsmodus, Geburtsdauer

Eine protrahierte Geburt, Sectio, Geburt per Vakuumextraktion oder andere Interventionen könnten für Spannungszustände im Körper des Babys mitverantwortlich sein.

Blutverlust und hormonelle Situation

Nutzung von Fremdsaugern

Gerade bei eingeschränkter Zungenfunktion können Schnuller oder Flaschensauger der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt und zu verändertem Saugverhalten, zu geringe Gewichtszunahme, Schmerzen der Mutter beim Stillen oder Unruhe an der Brust führen.

Brust

Anatomische Besonderheiten wie eine tubuläre Brust, flache oder invertierte Mamillen sind für ein Kind mit eingeschränkter Zungenfunktion noch herausfordernder als für einen Säugling mit normaler Zungenbeweglichkeit. Vorangegangene Milchstaus und Mastitiden können ein Hinweis auf einen ungenügenden Milchtransfer sein. Brustoperationen, v.a. Reduktionen mit Versetzung der Mamille stellen einen Risikofaktor für ungenügende Milchbildung dar.

Gewichtsentwicklung

Verläuft diese parallel entlang der WHO-Wachstumskurve? Bei ungenügender Zunahme sehen wir entweder ein Kreuzen der Perzentilen nach unten von Anfang an oder einen typischen Knick in der Gewichtskurve bei ca. 4–6 Wochen, wo es zur Einstellung der Milchmenge auf den tatsächlichen Bedarf des Kindes kommt. Ist die Zunahme sogar überschießend aufgrund fehlender Möglichkeit die Milchmenge mit der Zunge zu kontrollieren? Bei diesen Kindern fällt oft sehr spät auf, dass eine orale Restriktion für die starke Zunahme verantwortlich sein könnte.

Stillverhalten

- Wie ist das Saug- und Schluckmuster, werden Hilfsmittel, wie Stillhütchen verwendet?

- Stillfrequenz und -dauer, sind Geräusche hörbar? (Klicken, Schnalzen, angestrengtes Atemgeräusch, „Luftschlucken“)

- Unruhe beim Stillen, „ran-weg-Verhalten“?

- Wie ist der Milchtransfer, kommt es zum Verschlucken oder Milchverlust aus dem Mund?

- Schnelles Einschlafen ohne vorheriges effektives Saugen?

- Lippenbläschen und zweifärbige Lippen (TTL – two tone lips) sowie Lippenpolster treten oft in Zusammenhang mit einer Überbeanspruchung der Lippen auf, wenn sie die Brust „festhalten“, weil die Zunge dazu nicht in der Lage ist. Normalerweise haben die Lippen nur eine Abdicht- aber keine Haltefunktion.

- Wunde und/oder abgeschrägte Mamillen (lippenstiftförmig) nach dem Stillen?

- Kompensationen: Nimmt das Kind nur unter deutlicher Anstrengung gerade so ausreichend zu, muss die Mutter (z.B. mittels Brustkompression) ständig mithelfen oder läuft das Stillen „wie am Schnürchen“?

Verdauung

Reflux, Erbrechen und Blähungen können durch eingeschränkte Fähigkeiten einen schnellen Milchfluss mit der Zunge zu kontrollieren ein Symptom einer oralen Restriktion sein. Grüner Stuhl als Einzelsymptom hat keine Relevanz, allerdings kann er bei Kindern mit zu kurzem Zungenband drauf hinweisen, dass ein mehrmaliges Auslösen des Milchspendereflexes erschwert ist und v.a. die laktosereichere Milch abgetrunken wird.

Anatomie des Mundes

Ein hoher/schmaler Gaumen durch den fehlenden oder ungenügenden Kontakt der Zunge mit dem Gaumen bei der Zungenruhelage, die diesen normalerweise formen würde, kann uns auffallen. Die bekannte Herzform der Zunge ist eines der Symptome, dass vielen Eltern als erstes bemerken. Manchmal sehen wir auch eine Lippenkerbe durch Zug oder Spannung im Bereich der Unterlippe. Ein also die Funktion, auch automatisch ausgeführt werden können. Machen wir das am Bespiel der Saugbewegungen der Zunge fest, benötigen wir die Fähigkeit der Zunge einzelne Bewegungen auszuführen. Ein Säugling muss in der Lage sein die Zunge über die Kauleiste hinauszustrecken, die Zunge in Schüsselform zu bringen, den Zungenkörper nach oben und unten zu bewegen. Die gleichzeitige und aufeinander abgestimmte Bewegungsabfolge stellt dann jedoch erst die notwendige Funktion dar. Während die Zunge also über die Kauleiste hinausgestreckt wird, bildet sie eine Schüssel, um das Brustgewebe zu halten, gleichzeitig bewegt sich die Zungenspitze mit dem Unterkiefer zusammen auf und ab, während der Zungenmittelteil und der Zungenrücken durch eine wellenförmige Bewegung abwechselnd einen mechanischen Unterdruck erzeugen, um die Brust zu entleeren. Unsere Aufgabe als Therapeut:innen ist es also, die einzelnen isolierten Bewegungen zu fördern und dem Säugling dabei zu helfen sie in die entsprechende Funktion zu übertragen.

Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit ergibt sich durch die sich beeinflussenden Faktoren unseres Körpers:

Aufgrund der schon erwähnten Zusammenhänge zwischen der Gesamtkörper- und der Mundmotorik und der Tatsache, dass funktionelle Bewegungsabläufe am besten in der jeweiligen Funktionsausführung (Stillen lernt ein Säugling beim Saugen an der Brust) gelernt werden, ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders wichtig. Die unterschiedlichen Disziplinen können mit der Arbeit an ihren spezialisierten Themengebieten dabei unterstützen das Stillen zu verbessern. Nicht immer sind die jeweiligen Maßnahmen eindeutig einer Disziplin zuzuordnen. Natürlich gibt es Überschneidungen. Gerade sehr spezifisches Handling sollte jedoch immer von einer speziell geschulten Fachperson durchgeführt und angeleitet werden, damit es sein volles Wirkungspotential entfalten kann und kein Schaden zugefügt wird. Die Effektivität der logopädischen Begleitung bei Kindern mit oralen Restriktionen vor und nach einer Frenotomie konnte in der Veröffentlichung von Gonzàles Garido et al (2022) bestätigt werden. Bezogen auf die Arbeit mit Säuglingen mit Saugproblemen aufgrund einer oralen Restriktion kann es unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen geben. Unsere Aufgabengebiete reichen von dem Abbau bestehender Kompensationen (z.B. Hypertonus, kompensierende Bewegungsmuster), über die Unterstützung motorischer Umlernprozesse bis hin zum isolierten Aufbau neuer Bewegungen und deren Integration in die entsprechenden Bewegungsabläufe.

Eine ausführliche Diagnostik ist unabdingbar für eine detaillierte Therapieplanung und -umsetzung

Die (logopädische) Diagnostik umfasst die Erhebung einer

- ausführlichen Anamnese,

- die Beurteilung der verschiedenen Funktionen (Nahrungsaufnahme, Zungenruhelage, Motorik)

- Beurteilung der oralen Strukturen (Lippen, Mundraum, Zunge, Gaumen, Gaumensegel usw.)

- Funktionsüberprüfung der Zunge und Lippe

- Erkennen von Kompensationen

- Empfehlung weiterer Abklärung nach Bedarf

Dabei geht es in allererster Linie einmal darum mögliche andere Ursachen für das bestehende Saugproblem auszuschließen. In jedem Fall ist vor einer therapeutischen Intervention sicherzustellen, dass das Anlegen und das Stillmanagement, bzw. das Flaschenmanagement bereits optimiert wurden.

Therapie

Ist eine andere Ursache als ein einschränkendes Zungenband zu finden oder die Eltern möchten keine Frenotomie durchführen lassen, werden selbstverständlich funktionsverbessernde Übungen angeleitet, um das Saugen zu verbessern. Wenn eine Frenotomie geplant ist, dann ist es wünschenswert, die therapeutische Begleitung bereits vor dem Eingriff zu beginnen, so dass die Umlernprozesse, die danach gebraucht werden, schon vorbereitet und damit schnellstmöglich angeregt werden können. Die Abmilderung der Saugproblematik bis zur Frenotomie kann ebenfalls dabei helfen, die Zeit bis zur Frenotomie zu überbrücken. Nachbegleitend sollen die neuromotorischen Umlernprozesse und Abbau der Kompensationsmuster unterstützt werden. Zudem können allgemeine Bewegungsanregungen die Wundheilung positiv beeinflussen. Das motorische Umlernen kann mit unterschiedlichen Methoden unterstützt werden. Wie bereits erwähnt, gehen wir davon aus, dass Säuglinge das Stillen beim direkten Saugen an der Brust am besten lernen können. Das heißt, dass wir auch im therapeutischen Kontext das Korrigieren des Anlegens, um bspw. eine größere Mundöffnung erreichen zu können, nutze sollten. Zusätzlich können durch tonussenkende Massagen Kompensationen abgebaut werden. Ist die optimierte Anlegetechnik nicht wirksam genug, können wir durch unterstützende Handgriffe, wie den DanCer-Hold oder die Stimulierung des Mundbodens, die Funktion direkt an der Brust verbessern. Durch die Anbahnung isolierter Bewegungen können wir außerdem Einfluss nehmen. Die Herausforderung hierbei ist es, die einzelnen Bewegungen dann in den motorischen Ablauf zu integrieren. Es ist also eine indirekte Unterstützung, die sehr gezielt eingesetzt werden sollte. Zuletzt besteht die Möglichkeit ein isoliertes Saugtraining durchzuführen. Da es sich hierbei um eine burstferne Maßnahme handelt, ist es auf jeden Fall ratsam, diese über kurze Zeiträume zu nutzen, um die Problematik der Saugpräferenzverschiebung zu umgehen. Bezüglich der Durchführung von Saugtrainings, bspw. am Finger, ist immer der Gesamtkontext zu berücksichtigen.

Mamille nach dem Stillen

- Milchstau

- Mastitis

Symptome bei einem älteren Kind:

- Schwierigkeiten, sich an mehr Textur beim Essen zu gewöhnen

- spuckt Essen häufig wieder aus

- Schwierigkeiten mit Konsonanten

- spricht leise

- schlechte Kopf-und Nackenhaltung

- Mundatmung

- Schlafstörungen

Die Zungenbeweglichkeit ist essenziell für viele Aspekte der kindlichen Entwicklung. Die Aufhängung der Mandibula ist aus osteopathischer Sicht ebenfalls interessant. Die Mandibula ist am Os temporale aufgehängt und somit eng verbunden mit dem Os occipitale und der oberen Halswirbelsäule. Die Kinnbeweglichkeit und die Zungenbeweglichkeit hängen untrennbar zusammen. Somit könnte die „Kette der Ereignisse“, die einer osteopathischen Intervention bedarf, so aussehen: Das Kind hat eine Verspannung in der oberen Halswirbelsäule, welche sich auf das Os occipitale, in der Folge auf das Os temporale und auf die Mandibula und ihre Beweglichkeit und letztendlich auf die Zungenbeweglichkeit auswirkt.

Verbindung Hals – oberer Thorax

Auch eine geburtsbedingte Beeinträchtigung der Schulter kann sich über den Musculus omohyoideus zum Zungenbein und Zungengrund fortsetzen und die Zungenfunktion beeinflussen oder behindern. Wo kommen die Verspannungen her? In der Austreibungsphase ist der kindliche Kopf besonders gefordert, da es zu einer maximalen Flexion kommt und anschließend bei der Geburt des Kopfes zu einer Extensionsbewegung, welche unter Druck passiert. Dies kann zu Verkeilung oder Verspannungen in der oberen Halswirbelsäule führen. Bei der Geburt der Schultern kommt es zu einem starken Zug auf die lateralen Gewebe um die Halswirbelsäule. Deshalb benötigen Kinder nach schwierigen Schulterentwicklungen oft manualtherapeutische Behandlungen zur Normalisierung des Zungengrundes. Die Behandlung des Zungengrundes erfolgt meist von außerhalb und nicht intraoral. Für den Körper steht die Aufrechterhaltung der Atmung im Vordergrund, d.h. aus osteopathischer Sicht wird zuerst geprüft, ob die Atemfunktion gewährleistet ist, bevor die gastrointestinalen Funktionen behandelt werden.

Trigeminusverschaltung

Der Nervus Trigeminus leitet sensible Informationen aus dem gesamten Gesichtsbereich zum Gehirn und innerviert die Kaumuskulatur (M. masseter, M. temporalis, M. pterygoideus medialis und lateralis) und die Muskulatur des Kiefers und des Gaumens (M. tensor veli palatini, M. mylohyoideus, M. disgastricus, M. tensor tympani). Saugen und Schlucken wird also auch durch den sensorischen Einfluss des Trigeminus bestimmt, möglicherweise muss daher auch der Nervus Trigeminus behandelt und entspannt werden.

Frenulum linguae

Eine schlechte Zungenbeweglichkeit kann viele Gründe haben, einer davon ist ein verkürztes Zungenband (Frenulum Linguae). Das Zungenband verankert die Zunge und ist deshalb eine wichtige Struktur im Mund. Ist ein zu kurzes Zungenband vorhanden, wir sprechen auch von Ankyloglossie, so ist die Zunge in ihrer Beweglichkeit behindert. Ohne Funktionsverlust ist es allerdings kein zu kurzes Zungenband. Bei einem Kind mit sichtbarem kurzem Zungenband, bei dem es keine Probleme beim Trinken an der Brust gibt und bei dem auch die Mutter keine Schmerzen beim Stillen hat, sollte man nicht von einem zu kurzen Zungenband sprechen, da der Funktionsverlust unbedingt zur Diagnose dazu gehört. Ein verkürztes Zungenband tritt bei 3-5% aller Kinder auf, Buben sind häufiger betroffen als Mädchen und es gibt eine familiäre Häufung. Eindeutige Ursachen für die Entstehung eines zu kurzen Zungenbandes sind keine bekannt (außer Kokain- Abusus der Mutter), zu viel Folsäure in der Schwangerschaft gilt nicht als Ursache. Gibt es heute vermehrt zu kurze Zungenbänder? Aufzeichnungen gibt es seit 600 vor Christus, allerdings gibt es heutzutage eine größere Evidenzbasis zum Thema als noch vor 30 Jahren. Außerdem trägt der Austausch zwischen Eltern über soziale Medien zu einer vergrößerten Aufmerksamkeit bei. Was passiert vor und nach einer Frenotomie? Rehabilitierende Maßnahmen sollten aus osteopathischer Sicht bereits vor der Frenotomie beginnen. Die Übungen sollten allerdings nur mit Erlaubnis des Kindes durchgeführt werden, das Kind sollte wach und entspannt sein. Folgendes sollten die Übungen beinhalten:

- Streichen über die Wangen

- Lippen berühren

- den Finger im Mund von Seite zu Seite bewegen, damit die Zunge folgt

- Zunge herausstrecken lassen

- Spiel mit den Wangen zur sensorischen Stimulation des Nervus Trigeminus

- an den Zahnleisten entlang streichen, um Kaubewegungen auszulösen

- „Tauziehen“ mit Finger beim Saugen spielen

Die Übungen sollten in langsamen Bewegungen erfolgen, dabei muss auf die Zeichen des Kindes geachtet werden. Die Übungen sollten nur so lange durchgeführt werden solange das Kind kooperiert. Schließt es die Augen und/oder dreht es den Kopf weg müssen die Übungen beendet werden. Im Gegensatz zu Zungenbändern, welche nicht dehnbar sind, können Lippenbänder gedehnt werden, deswegen muss ein zu kurzes Lippenband auch nicht unbedingt durchtrennt werden.

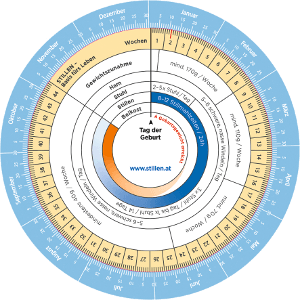

Als Überraschungsgeschenk zur Weltstillwoche haben der VSLÖ, gemeinsam mit der ÖGKJ, die Stillscheibe entwickelt. Die Stillscheibe ist ein praktisches Hilfsmittel zur einfachen Bestimmung altersabhängiger Daten rund ums Stillen, mit weiteren wichtigen Informationen auf der Rückseite.

Als Überraschungsgeschenk zur Weltstillwoche haben der VSLÖ, gemeinsam mit der ÖGKJ, die Stillscheibe entwickelt. Die Stillscheibe ist ein praktisches Hilfsmittel zur einfachen Bestimmung altersabhängiger Daten rund ums Stillen, mit weiteren wichtigen Informationen auf der Rückseite. Der neue Entwicklungskalender ist da!

Der neue Entwicklungskalender ist da!